家庭菜園 & 豊島家の庭 のお話

![]()

「イチゴ」から「Xファイル」へ・・・の巻(2008/08/14)

ちょっと話しは古くなって初夏の頃ですが、今年のイチゴはナメクジに食べられず豊作でした。豊作と言っても、毎年の2~3個が、10個近く私の口に入っただけですが・・・。

暑くなって、元気なのがミニ・トマトです。傷が出来たトマトを見ていると、UFOファンにはお馴染みの宇宙人「グレイ」に見えてきたので合成して見ました。恥ずかしくて赤くなったグレイです。(くだらないネタで申し訳ない。)

そして、グレイと言えば「Xファイル」。映画版の第2弾が今秋公開の予定です。モルダーとスカリーに久々に会えると思うと、今から楽しみです。でもきっと、謎と陰謀だらけの不思議な内容なのでしょうね。

晩秋の月下美人・・・の巻(2008/10/15)

今年も月下美人が咲きました。9月21日です。株分けしたもう一つの方は、今から花を付けているところなので、昨年と同様に10月の終わり頃に咲きそうです。夏の一夜に咲くものだと思っていたのが、最近は晩秋の風物詩となってしまいました。ちょっと、変な季節感です。

バードウォッチングシリーズ:燕(ツバメ)・・・の巻(2008/04-2008/07)

ツバメたちが巣作りする季節になりました。洗濯物を取り込んでいる時に、玄関から家の中に迷い込んだツバメです。外に追い出してあげたいのですが、割とハードな鬼ごっこになってしまいました。途中で疲れて、一時休戦中に撮った写真です。

軒の下に巣を作るのは、縁起が良いとは判っているのですが、糞害がひどく、申し訳無いけど立ち退いていただいている豊島家です。(2008/04/11)

夕方になると、家の庭木に10羽近くのツバメが集まってきます(写真では2羽しか写ってないけど・・・)。きっと、巣立った子ツバメたちだと思うのですが、近くには巣らしきものは見当たらず、不思議です。人が近づくと、ヒヨドリの群れの様に一斉に飛び立つので、ビックリします。バードウォッチングシリーズと称して、ツバメだけで2項目も書いてしまう自分にもビックリです。(2008/07/05)

春の収穫・・の巻(2008/04/28)

春野菜の収穫です。写真・左上は大きく開いてしまったキャベツ・・・果たしてきれいに丸まってくれる のでしょうか?右上の手前は人参、後ろはスナックエンドウです。

のでしょうか?右上の手前は人参、後ろはスナックエンドウです。

人参は全く間引いていなかったので、気がつくと密集状態。とりあえず引っこ抜いた小さな物から食べてみました(写真・左下)。カレーに入れたのですが、結局小さすぎて味が良く分かりませんでした。

お馴染みのスナックエンドウ(写真・右下)です。こちらもいつも以上に伸び放題で、回りをヒモで取り囲んでいますが、今にも全体が倒れそうな勢いです。まずは茹でてお酒のおつまみに食します。味も最高ですが、食欲をそそる綺麗な緑色に感激です。

ところで、昔から思っていたのですが、スイートピーにできるお豆さん(写真左)は、エンドウと見た目は同じなのですが、食べれないのでしょうか?(試食する勇気もありませんが・・・)

庭でバードウォッチング・・の巻(2008/03/01)

最近、玄関を開けると、庭の畑から小鳥たちが驚いて飛び去って行く光景を良く見ます。

鳥の種類にはあまり詳しくありませんが、少なくともスズメ以外の数種類の小鳥たちが、庭で餌を探している様です。

そこで、嫁さんがミカンを輪切りにして木の枝に刺しておくと、何羽もついばみに飛んできました。しかも、本当に綺麗に皮だけを残して食べるのです。

写真の被写体には好都合・・・で、やっと撮影できたのは、メジロ1羽だけでした。

鳥の写真は難しいと思いますが、これから真剣に撮って見たい思っています。(その前に、鳥の種類を知るための図鑑でも買わなきゃ・・・)

台風だけどコーンと月下美人・・の巻(2007/07/15)

梅雨が明けると、すぐに台風上陸。幸いにも大きな被害はありませんでしたが、食べごろのとうもろこしはすっかり倒されてしまいました。もちろん、倒れていても食べます。

月下美人は、台風の数日前に咲きました。今年も甘い匂いを庭に漂わせます。写真・右はUSA土産の辛いスパイスと並べてみました。深い意味はありません。

豊島家の畑 2007春~梅雨・・の巻(2007/06/24)

![]()

今年の苗の植付けは大変でした。4月の中旬にトマト、キュウリ&ナス(定番!!)を植えたのですが、その後一週間の雨続きで枯れてしまい、再度、苗を買い直して植えた後は、霜注意報が出る寒波に襲われ、またまた、植え直し・・・

更には、苗の根元が虫に食われて倒れたり、なぜか枝豆は2週間たっても芽が出てこない・・・散々でした。こんなに何回も植え直したのは初めての事です。

何とか、形が整ったのは5月中旬(写真・左)。手前の方にはトウモロコシが小さな芽を出しています。そして、6月の下旬時点では、無事に大きく育ってくれています(写真・右)。キュウリやナスの収穫も始まりました。

なお、枝豆は畑への直蒔きをやめて、苗を育ててから植えたのですが・・・陽にあまり当ててなかったので「ひょろひょろ苗」になってしまいました。畑に植えても倒れたままです。とても枝豆が出来るとは思えません(落花生状態)。また、収穫時期に報告します。

めだかの学校 2007・・の巻(2007/06/24)

しばらく、メダカ情報が無かったのですが・・・豊島家のメダカ達は今年も冬を乗り越え元気です。

今回、「周ちゃん広場」(旧・周桑郡の農協の朝市)で白と赤のメダカ(写真・上左)を買ってきたので、これを機会に水槽もリフォームする事にしました。

何とか紅白のメダカを増やしたいので、まずは「子メダカ槽」を水草一杯にして環境を整えます(写真・上右)

炎天下にさらされていた庭の水槽(親メダカ用)は、植木の中に移動。玄関先の水槽も夕陽で水温が上がるため、両方に陽よけの屋根を作製しました(100円ショップの竹細工製品を使用)。見た目も涼しげです。

こまめに水草を移動して、子メダカを育てているのですが、紅白メダカは繁殖率が低いという話もありますし・・・結果をお楽しみに。

(2007/08/04:追記 ) 水草に可愛い花が咲きました。

今年の冬景色・・の巻(2007/02/03)

<その1:初雪>

本当に暖かい冬です。東北や北海道でも、あまり雪が降ってないようです。まして四国の西条では、初雪は2月3日でした。

それ以降も暖かい日々が続いて、結局、今年の雪はこの一日だけのようです。

メダカたちにとっては最高の越冬です。水槽にも氷が張らず、春のような陽気の中で元気に泳いでいます。私もバイク通勤なので、ホッとしています。

寒波よりは、暖冬の方が過ごしやすいのではありますが、あまりにも暖かいと、少し不安になってきます。

<その2:ヒヤシンス>

毎年、水栽培のヒヤシンスが咲く頃ですが、今年は変な事になっています。通常は、左の写真の様に、放っておいてもきれいに咲いてくれるのですが、今年は気がつくと球根がすっぽり鉢の中に落ちていました。

球根が水に浸ったためか、周辺から葉ばかりが伸びて、こんな咲き方に・・・

![]()

<その3:椿まつり>

松山では、「椿さん」と呼ばれるお祭り頃が最も寒くて、それを過ぎると春を迎えると言われています。以前、「この椿祭りの日は、毎年何を基準に決まっているのだろう?」と書いたことがありましたが、インターネットで調べてみました。

「立春に近い上弦の月の初期」と月齢を定められているのが、当神社の春祭で一般的に、「椿まつり」「お椿さん」或いは「お八日(おようか)」と親しみを込めて呼ばれています。

ちなみに、今後の実施予定は・・・

今年(平成19年)

2月24-26日

平成20年 2月13-15日

平成21年 2月 1-3日

年によって、一ヶ月近い差があります。このような月例を昔からきちんと測定できていた事が驚きです。

ちなみに右の椿は、豊島家の庭のものです。家を建てた頃からある、豊島家を象徴する花木の一つですが、駐車場の横に植えてあるため、車からの乗降や自転車の出し入れの邪魔になり(昔、駐車場ができる前に私が植えたので・・・)手荒く扱われています。それでも文句を言わず、毎年きれいな花を咲かせてくれる「春を呼ぶ木」です。

嫁さんの実家は、この椿神社の近くです。今年はちょうど帰省していたので家族でお参りに行ってきました。

正月初詣のような人ごみです。近くの畑や田はすべて、臨時駐車場に変わっています。迷子の呼び出しは3人分まとめて放送していました。大騒ぎです。

後日、会社の知人の話では、鳥居まで行ってあまりの人の多さに引き返したそうです。

とりあえず、縁起物の「おたやん飴(金太郎飴のお多福バージョン)」を買って、会社で配る事にしました。椿神社(伊豫豆比古命神社)は商売繁盛の神様として有名です。(2007/02/24)

11月の野菜たち・・の巻(2006/11/03)

11月だと言うのに、温かい日が続きます。バイク通勤の私としては楽で良いのですが、ちょっと異常では?と感じているほどです。

例年だったらもう枯れているはずの野菜たちも、まだ実を付けています。

茄子、ピーマンそしてミニトマト・・・トマトはさすがに硬くて美味しくないですね。(それでも一応試しに食べるところがすごい!!)暖かくても、日照時間が短いためでしょうか。

昨年の年末は寒さが厳しく、年が明けると穏やかな冬でした。今年は、1~2月に寒波が来るような気がします。地元では春を告げると呼ばれる「椿さん」も来年は2月の終わりだそうです。(素直な疑問「椿さん」は旧暦で行なっていますが、早い年は1月の終わり頃に催しされます。こんなにも新暦とずれるのでしょうか?)

まだ、本来の冬が来ない時期から、春が待ち恋しい日々です。

かいわれ大根を作ろう・・・の巻(2006/10/18-10/25)

ほとんど、幼稚園児の観察日記風で申し訳ありません。

畑に大根の種を撒いたのですが、余ったので水栽培をしてみました。

写真左から、2006/10/18 種まき→10/20 発芽→10/24 成長 → 写真下 10/25 美味しく食べました。

↓↓↓↓↓↓↓↓

一週間でこんなに簡単にできるとは、感激です。調子に乗って、昨年から余っていたブロッコリーで種で「かいわれブロッコリー(最近、売ってるみたいです)」に挑戦。

まあ、買ったほうが安いけれど、台所で栽培して収穫。すぐに食べるところに、ささやかな感動があります。

夏野菜の収穫・・・の巻(2006/08/05-10/16追記)

お祭りの時期に、毎年落花生を収穫します。お馴染みの落下生は、自然に生えてきたものです。最初に種を植えてから、3年間。数本の芽が出て、それを植え替えて育てています(どこから芽が出るのか予想できないため)。

きれいに収穫して、畑を耕すときもかなりの土を入れ替えているつもりなのですが・・・それを上回る落花生の生命力と言う事でしょうか。

実際に、枯れるとか、虫に食われている所を見たことがありません。基本的に丈夫な植物だと思います。

来年も芽を出してくれる事を期待しています。

(2006/08/05)

枝豆・・・見た目は汚いですが、収穫してすぐに茹でると本当においしいです。

おくら・・・大きくなりすぎて食べられませんでした・・・トホホ

プチトマト・・・黄色いトマトは甘くて美味しいのですが、やはり、赤いトマトの方が彩りが良いようです。

フルーツ・コーン・・・生でも食べられる、という事でかじってみましたが、生臭くておいしくはありませんでした。やっぱり茹でた方が無難です。

夏風情・・・の巻(2006/08/14)

夏風情という事で、写真を2枚紹介します。

左は、家に迷い込んできた「クワガタ」です。この辺りでも最近は珍しく、久々のご対面です。男の子がいないので、すぐに逃がしましたが、嫁さんも娘も割と平気で触っているのにはびっくりしました。他の虫には「キャーキャー」うるさいのですが、さすがクワガタ、かぶと虫は人気のある昆虫です。

右写真は、蝉の抜け殻です。道路に面した家の門柱で脱皮していました。アスファルトとコンクリートに囲まれたこんな場所まで、どうやって這ってきたのか・・・不思議です。

睡蓮の花・・・の巻(2006/05/20)

メダカの水槽に睡蓮鉢を買ってきて、2年目。睡蓮鉢と言うくらいだから、ついでに睡蓮も植えていたのですが、やっと一つ咲きました

本来は、朝早く起きて撮りたかったのですが、まあ、夜の八分咲きで許して下さい。つぼみ(5/15撮影)から、咲くまで5日かかっています。

2006豊島家の畑・・・の巻(2006/05/14)

今年は、なかなか暖かくならず、夏野菜を植えるのが遅くなってしまいました。連休中に苗を植えけたのですが、毎年の反省から、苗が直接雨にあたらない様にアーチを買ってビニールの屋根を付けてみました。また、つる物用にはネットを張って、万全の体制です。

まあ、植えたのは「トマト」「ナス」「キュウリ」「枝豆」・・・いつもと同じですが、連作対策のために土や肥料も、例年以上に混ぜて耕しました。

今年の目玉は、甘くてそのまま食べれると言う「ジューシィ・スイートコーン(とうもろこし)」です。最近、良くTVで目にしますが、本当に生で美味しく食べられるか、どうかを報告したいと思いますので、楽しみにしていて下さい。

2006年春ですぅ・・・の巻(2006/04/15)

4月も中旬になろうとして、やっと暖かくなりました。遅れていた桜も満開です。(松山では一週間早く咲いていましたが、なぜか西条方面だけ遅れていました・・・)

嫁さんとお弁当を持って、小松公園にお花見+サッカー見物です。

公園の桜の下は、絵に描いたようにお花見で盛り上がっています。昨日は良く晴れていたのですが、今日(日曜日)は曇り空、少し寒かったのが残念です。

(写真・上)

左の写真は豊島家の庭のチューリップと、昨年秋に植えたイチゴです。

チューリップは例年よりも数多く植えたので、いっせいに咲き始めると、本当にきれいです。(写真は一部です。場所を変えて植えました。)

イチゴの方は、以前にも書きましたが、「お祭りの朝、嫁さんとNHKの「趣味の園芸」を見ていて、すぐに買ってきた・・・」苗です。

3つの苗のうち、一つは冬の間に枯れてしまいましたが、残りの2つはやっと花が咲きました。イチゴ収穫も間近です。なめくじ対策を万全にしましょう。

それよりも、昨年10月にあわてて苗を買って来て、庭で年越しさせるくらいなら、この時期に買って来た方が良かったように思えるのですが・・・

さて、春が来て暖かくなるとうれしいのですが、嫁さんはぶつぶつ言いながらも、早速、庭の雑草抜きに取り掛かっていました。

雑草や害虫だけは、いつまでも冬の間のように眠っていて欲しいのですが・・・そんな、うまい話はありません。

<追記>(2006/05/13)

やっと、実が成り始めました。形は悪いのですが、味は思った以上に甘くて驚きです。3人家族で2~3個しか食べれないけど・・・

![]()

今年の月下美人・・・の巻(2005/07/25)

豊島家の夏の風物詩となりました月下美人です。今年は、情けなく垂れ下がり、コンクリートに倒れたまま咲いた写真です。

豊島家の夏の風物詩となりました月下美人です。今年は、情けなく垂れ下がり、コンクリートに倒れたまま咲いた写真です。

良く見ると分かるのですが、鉢からは一枚の葉が出ているだけです。夏前に本体の剪定をして、切り取った葉を捨てるのがもったいなくて、そこらの鉢に挿しておいたら、そこから花が咲いたものです。

さすがに、サボテンの一種です。生命力には感心します。来年はもっと立派に大きくなっている筈です。(冬の管理さえうまくできれば・・・)

今年の月下美人(2)・・・の巻(2005/10/01)

となりの習字の先生からいただいた月下美人です。

となりの習字の先生からいただいた月下美人です。

花が開く夜に、花を摘んで活ける・・・こんな方法もありました。今まで、庭で見ていたのですが、座敷で見るのもまた良いものです。

家の中いっぱいに甘い香りが漂っています。

(写真を撮るのに、花だけでは寂しいので麻里さんのぬいぐるみを並べてみました。特に意味はありません。)

秋の畑・・・の巻(2005/10/17)

お祭りの朝、嫁さんとNHKの「趣味の園芸」を見ていて、すぐに買ってきたのが写真・左のイチゴの苗です。おそらく、TVを見てイチゴの苗を買いに行った人が、全国で数十人はいると思います。(たぶん・・・)

以前、畑に自然発生した時、結局はナメクジなどに食べられてしまった経験があるので、今回はプランタに植えてみました。植える時点で、すでにTVでの解説を無視していますが、何とかなるでしょう。(品種は一般的な「とよかの」です。最も安かったのが理由です。)

(写真・右)自然に芽が出るようになって、2年目の落花生の収穫です。

夏野菜の収穫・・・の巻(2005/07/09-08/31)

今年の6月は、梅雨というのに雨の降らない記録的な渇水状態でした。ところが、7月に入って、今度は豪雨・・・異常気象がますますエスカレートしてきているようで、とても不安です。

と言いながらも、畑の野菜たちはそれなりに大きくなり、収穫時期を迎えたものが出てきました。写真は、ポシェットという小型のかぼちゃです。

他の野菜の写真も撮りたかったのですが、土日になると雨が降るので、詳しくはまた後日報告します。

7月17日・・・やっと梅雨も明け、夏の到来です。今年の野菜たちを紹介します。

ミニかぼちゃは畑を大きく占領した割には、タバコ大が6個の収穫と寂しい結果になりました。スイカやメロンもそうでしたが、急に勢いがなくなり、あっと言う間に枯れてしまいます。肥料が足らないのか、剪定がまずいのでしょうが・・・。

トウモロコシは、2年前にカラスに襲われた苦い経験から、早めの収穫。中央は嫁さんの実家から送ってもらった通常サイズのものです。両端のミニサイズが豊島家のトウモロコシです。それでも結構おいしかったですよ。

次は黄色いパプリカです。最初の収穫の時には、嫁さんは普通のピーマンと思って、青いうちに食べてしまいました。確かに青い時期が長く、途中で「本当にカラーピーマンだっけ?」と疑問に思ったのですが、じっくりと待ってやっと黄色くなりました。ただし、まだきれいな黄色ではなく、どちらかというとオレンジですが・・・売っているパプリカってどうしてあんなに綺麗に色づいているのでしょうか?

↓↓↓↓↓↓↓↓

黄色いまま放っておいたら、真っ赤なピーマンになりました。

変形しているし、傷もありますが、食べると柔らかくて甘くておいしい。間違いなくパプリカです。

(2005/08/31:追記)

おくらも少しだけのできでした。とうもろこしと一種に100円ショップで買ってきた種ですが、1~2本しか発芽しませんでした。

その他、今年は枝豆を大量に、しかも時期をずらして蒔いたので、秋まで楽しめる予定です。プチトマトも良好。キュウリがぽつりぽつりの収穫です。

久々のメダカの学校・・・の巻(2005/05/15)

2005年初めてのメダカ情報です。

8匹のメダカが何とか無事に春を迎える事ができました。暖かくなって、水槽も模様替えです。

玄関前の水槽は、以前は四角形のガラス製でした。これは、毎週水を取り替えないと汚くて見た目が悪く、夏になると私の苦労の種でした。面倒なので、汚れの目立たない?睡蓮鉢にしました。(写真左上)

と、言うのも嫁さんが実家からもらってきた壷(写真右上)では不思議な事に水がいつまでもきれいなのです。陶器の持つ何か特別な性質なのでしょうか?

同じ理由で、庭先の水槽も陶器製の睡蓮鉢に変えました(写真左下)。名前の通り、睡蓮も入れています。以前は、同じ色・大きさのプラスチック製でした。果たして、陶器製は水質に関係しているのでしょうか?この夏、様子を見てみましょう。

2005年の家庭菜園・・・の巻(2005/04/17)

毎年恒例の夏野菜の畑作りです。写真・右側の青々とした野菜は、秋から植えていたエンドウ豆です。やっと、花が咲いて収穫時期となりました。

さて、今年の目玉は小玉のかぼちゃです。できたら、そのまま電子レンジで暖めて食べられるそうです。期待してみましょう。さすがに、今年は大きなトマトはあきらめました。この数年、うまくできていません。やはり連作の影響でしょうか・・・。

その他は、いつものミニトマト、キュウリ、ナス・・・定番です。以前、収穫前にカラスにやられたトウモロコシにリベンジ。更に、カラーピーマン、オクラ、数年間冷蔵庫に眠っていた種を(芽がでるかどうかも怪しい)適当に・・・。

と言うメニューで今年はスタートです。

冬野菜の準備・・・の巻(2004/10/17~11/21)

ナス、キュウリそしてトマトも、皆んな終わったので、再度畑を耕し直して冬野菜の種まきです。

大根、春菊、ネギ、小松菜など・・・・ただし、種が数年目の残り物なのでうまく芽が出てくれるかは保証の限りではありません。(ちゃんと、密閉して冷蔵庫には保存していたのですが・・・)

なお、今、畑に残っている右端の「落花生」と左上の大きくなった「紫ウコン」です。「ウコン」は、結局、どうしたら良いのか分からないまま、とりあえず枯れてもいないのでそのままにしてあります。

落花生はあと少しで収穫予定です。

<追記>種を蒔いた後、またまた台風の到来。大雨で種が流された結果、写真左下の様に予定外の場所で発芽。私には雑草なのか、何の芽なのか判別できなくなってしまいました。

ちょうど、松山から嫁さんの父さんが来てくれたので、再度耕してもらったのが写真右です。(2004/11/21)

![]()

今年最後の収穫・・・の巻(2004/11/23)

左から、落花生(お徳用袋くらいの収穫)、ウコン(来年の種ウコンとして、嫁さんの実家に持って帰ってもらいました。今年は食べられず・・・残念。)、そして、右端はプチトマトです。夏の種が落ちて、勝手に生えてきていたのですが、良く見ると青い実が成っていたので、思わず支柱を立ててしまいました。この寒さでは、赤くは熟さないでしょうか?やっぱり。

じいさんのお仕事・・・の巻(2004/11/21)

![]()

麻里さんが生まれる一ヶ月前に豊島家の家が完成したので、なんと築15年!!

手入れらしい手入れもしてなかったので、さすがに汚れが目立ちます。という訳で、嫁さんの父さんが来てくれました。大工仕事はセミプロなので、家を建てるときからすべてお任せしています。

まずは、玄関前の波板の張り替え。陽の入りが良くなって部屋の中が明るくなったのが実感できました。

次にトタンのペンキ塗り(写真・右上)。そして、車庫の棚を作ってもらいました。見事な車庫の梁です。親戚の大工さんのところから、部材を調達。そして、そこの作業場で下ごしらえしてくるので、素人の日曜大工とはスケールが違います。(写真・右下)

写真を撮る暇があれば少しは手 伝え・・・と言う話もありましたが・・・(^_^)

伝え・・・と言う話もありましたが・・・(^_^)

ほんのちょっとですが、私も参加しております。

最後に、畑を綺麗にしてもらって、どうも2日間ありがとうございました。10年後も宜しくお願いします?

今年の月下美人は大豊作・・・の巻(2004/07/19)

豊島家の夏の風物詩「月下美人」です。

今年は、なんと8個も一気に開花しました。幻想的で、滅多には観れない光景です。(写真を改めて見直すと、ビオランテのようですが・・・)

根が張って植木鉢の土がほとんど無くなって、植え替えの時期も逃してしまったので、今年は咲くどころか、枯れるのでは?と心配していました。涼しくなったら、大きな鉢に移しますので、もうしばらくがんばってね。(^_^;)

2004年夏の思い出・・・の巻(2004/08/12)

タイトルは大袈裟ですが、早い話が小ネタ集です。

写真左。

お馴染みの玄関先のメダカ槽ですが、水槽の置台の足元を拡大してみると(右下の丸く囲んだ部分)、セミの抜け殻がくっついていました。玄関前はコンクリートで、このセミの幼虫が数年間どこに眠っていて、ここまで這ってきたのかが不思議です。

写真右。

真っ赤に熟れたトマトをかじったのは、またもやカラスです。昨年、トウモロコシを食べられましたが、まさか酸っぱいトマトまで狙われるとは・・・。しかも、隣の青いトマトはまったく無視。食べ時が判るとは、感心するしかありませんが、そんな事も言ってられないので何か対策を考えています。(と、簡単に言ってますが、決定的なカラス対策の名案はないようで・・・)

下はおまけの写真です。山のお家では、屋根にかぼちゃができています。(この後、西条に持ってきてくれたので、すでに食べられています。)

もう一つは、やっと芽が出てきた「紫うこん」です。この後どうなるのか?不安です。

プルーンの花・・・の巻(2004/04/04-08/12)

![]()

![]()

豊島家の庭にあるプルーンの成長記録です。2000年(写真・左上)に枯れた枝の様なプルーンを挿し木して、2年後(写真・右上)。2002年のHPで、「大きなったけれど、花も実もつかない・・・」と嘆いていましたが、今年になってやっと、かわいい花を咲かせてくれました。(写真・左)

今度は、実が成ることを期待して報告しておきます。

[追記](2004/05/23,08/12)

![]()

花が咲けば、実が成る。という事で、プルーンの実です。

梅の実とまったく同じです。この後、完熟したら食べてみたいと思っているのですが、ただ、個数が数えるほどなのが寂しい。(2004/05/23)

とうとう、プルーンが食卓へ。今年の収穫は5個です。うーん・・・だけど、だれも食べる勇気がなく、このまま干からびてしまうのでは?(2004/08/12)

2004年夏野菜・・・の巻(2004/04/11)

4月も中旬。そろそろ家庭菜園の季節です。ホームセンターへ行くとどこも「春の苗フェア」・・・と言うことで、とりあえず買ってきたのは、3大定番の「トマト」「キュウリ」「ナス」。後は、家に残っていたお豆さんの種を蒔いて、右の写真のような出来あがりです。狭い畑に、ちょっと密集し過ぎた感じではありますが・・・しかも、ナス科に豆科ばかり・・・。

スイカ、メロン、そして昨年の落花生と続く「チャレンジシリーズ」。今年は「紫ウコン」に挑戦。何とかうまく収穫して、自前のウコン粉末で健康増進・・・という計画です。果たして、その結果は?(ウコンの苗と言っても、ポットに「しょうが」の様なものが埋まっているだけ、芽も根も生えてないのですが、これを畑に埋めただけで本当に良いのでしょうか?植え付ける前から、すでに不安・・・「粉で健康・・・の巻(2004/01/25)を参照)

[追記](2004/05/23)

昨年収穫した落花生ですが、土の中にまだ残っていたようで、何本か芽が出てきました。あの硬い殻を突き破って出てくるとはすごいものです。

畑を耕した時には、まったく気付かず、土も盛り直したのですが、そんな環境からも発芽するとは・・・。何か得をしたような気になります。

落花生の収穫・・・の巻(2003/10/12)

NHKの「趣味の園芸」で紹介されていた、落花生の栽培と料理法。TVを観る事が出来なかったので本まで購入して研究しました。しかし、やはり良く分からない。試し掘りしても、結局全体的にどこまでできているのかは不明です。

思いきって収穫を決意。ずぼっと抜いて見ると・・・写真のように、成長した落花生が土の中から出てきました。まずは、成功。めでたし、めでたし。後は味見です。

さっそく本に従って、半分を「塩ゆで」にしてみました。香りは間違いなく落花生、味は栗っぽい感じです。家庭菜園だからこそできる「塩ゆで」ですが、日保ちしそうにもないので、残り半分はオーソドックスにフライパンで炒める予定です。(現在、乾燥中)

豊島家の庭/8月大特集・・・の巻(2003/08/11)

1.紅花

今年の庭での挑戦の一つに、紅花栽培がありました。家を片付けている時、数年前にどこかでもらった紅花の種を見つけたのです。

作戦としては、花から染料を作って染物をするつもりでした。(そのために、「思ひ出ぽろぽろ」のビデオまで見直しました。)

左が6月8日、成長を始めた頃です。右が開花したものです(7月12日)。残念な事に、この時摘みとっていれば良かったのですが、長雨などで放っておいたら枯れてしまいました。何とか種だけは採って、来年に再チャレンジしたいと思っています。

2.落花生

以前紹介した落花生のその後です。元気良く伸びて、黄色い花を次々と咲かせています。しかし、ここまできて問題を発見しました。

そもそも落花生とは、芋類の様に根っこからできるものと思っていたのです。しかし、本を良く読むと、花が地面に潜って行ってそこからできるらしいのです。つまり、地面の中にできる豆類という事です(知らなかった・・・)。

そのため、普通の野菜は水はけを良くするため、畑の高いところに植えて回りに溝を作りますが、落花生は溝の中に作って、回りを高くする必要があるそうです。そうする事により花が地面に潜りやすくなるのです。後から読むと納得ですが、植える時には何も考えていませんでした。

いつもながらの教訓:思い込みでなく、まずは確認。

と言った訳で、果たして収穫できるのでしょうか?地面の中なので、今どんな状態かまったく不明です。本にも「収穫時には何本か試し採りする必要がある。」と書かれていました。

3.その他

小物の野菜たちです。左がラディッシュ(二十日大根)、右がコカブです。そこそこは出来るのですが、少しずつしか採れないので嫁さんには人気なし。(料理が面倒なので・・・。)

梅雨のせいか、キュウリは早くも終了。枝豆も一回分のおつまみで終了。ナスがちょっとと言う、今年の畑の状況です。

4.番外編

写真は、倒れたトウモロコシです。6~7本ほど成長していて、もう少しで収穫というある日、ふと見ると全部が一斉に倒れていました。特に風が強かった訳でもなし・・・。更に良く見ると、実もきれいに無くなっています。最初は何が起こったのか分かりませんでしたが、麻里さんが見つけてくれました。犯人はカラスです。

昨年までは、トウモロコシなど襲われた事はなかったのに・・・。それにしても、食べごろを良く知っている事。きれいに皮を剥いで実をたべている事(嫁さんいわく、わたしよりも食べ方がきれい、との感想・・・)など、感心するほど悪賢い鳥で、TVで良く見るカラスの被害も人事ではなく、始めて共感する事ができました。

なお、私の会社の友人はサギに池の鯉を食べられて困っています。自然の豊かな土地という事は、間違いないようです。(カラスは都会でもお騒がせしているようですが・・・)

豊島家の庭/6月大特集・・・の巻(2003/06/14)

早い話しが、特にネタもないので梅雨に入った「豊島家の庭」の話題でも・・・。

1.野菜たち

初めての野菜・・・今年は「落花生」に挑戦です。メロン・スイカよりマイナーだけど、うまく収穫できたらビールのおつまみに最高。しかし、家庭菜園で作っている人をあまり聞かないので、少し不安です。

左は初めて見た落花生の発芽。種を買ってきた植えたのですが、実際に食べている皮付きピーナッツそのものなので、思わず感心してしまいました。(何を感心するのか?)

右は、今年の初ナスビです。

2.新・メダカ漕

![]()

お馴染みの、古い洗い桶のメダカ漕。庭の真中に置くには、あまりにも汚いので気にはなっていたのですが・・・。

DIYのお店で、「蓮鉢」を買ってきました。もちろん、数100円の樹脂製です。陶器製は、数1000円・・・当然、メダカのためにそこまでの投資許可は得られませんでした。トホホ。

ついでに、鉢ごと水の中に入れる水草「ウォータ・ポピー」も購入。何とか体裁と雰囲気だけは整いました。

玄関前のメダカたちも、みんな元気です。(メダカ近況報告)

3.梅酒作り

![]()

![]()

![]()

自家製の梅酒作り。コメント書くよりも、上の4枚の写真ですべて終わってしまうのですが・・・。

あとは、寝かせて待つだけ・・・来年が楽しみな梅酒です。

2003年の畑つくり・・・の巻(2003/05/04)

例年より少し遅いのですが、5月の連休を利用して家庭菜園の植え付けです。

例年より少し遅いのですが、5月の連休を利用して家庭菜園の植え付けです。

一昨年はスイカ、昨年はメロン・・・といろいろ挑戦したのですが、思うような成果も出ないので、今年はオーソドックスな野菜を選んで多品種・少量型としました。

嫁さんの要望により豆類が多いのが気になります。「スナックエンドウ」は今が最盛期です。毎日、サラダにして食べています。(麻里さんが、学校の先生の誕生日にプレゼントとして、持って行ったら喜んでくれたそうです。ちょっと笑われたそうですが・・・(^_^;)

キャベツは葉が広がって丸くならないまま、放置されています。

さすがに、定番トマトは連作続きなので、今年はやめました。昨年は、自然発生したプチ・トマトはそこそこ収穫できたのに、苗を買ってきたトマトの方は赤くなる前に実が落ちてしまい不作。同じトマトでも微妙に違うようです。

レモンの収穫・・・の巻(2003/03/02)

庭の隅にあるレモンの木。例年、2~3個の小さい実が成っているのは知っていましたが、今年は大きなレモンが豊作です。放っておくと木にも良くないという事でとりあえず収穫したものの、皮が厚く苦味が多そうでどうしましょう。

そんなに大量に料理に使うものでもないし・・・と、言う事でお母さんにはちみつレモンにしてもらう事になりました。

もう一つの収穫は大根です。毎年の事ながら、丸々とした大きな大根ではなく、スマートな出来です(大きな人参程度?)。基本的には土壌のせいでしょうが、近所の畑の大根の大きさと見比べるたびに、お母さんがため息をついています。

それでも、豊島家の食卓には並びます。(^_^)

メダカの学校(春が来た編)・・・の巻(2003/04/13)

こんな汚いメダカ槽の写真ですみません。庭に置きっぱなしの水槽は、完全にヘドロ沼と化してしまいました。

暖かい日が続いたので、少し掃除をと思って中を覗くと、なんと小メダカ2匹が元気に泳いでいます。感激です。

越冬メダカ2匹。もちろん、「太郎」「次郎」と名付けました。

玄関先の親メダカたちも元気です。(水槽は同様に汚いけれど・・・)何とか、豊島家のメダカたちは最初の冬を越えてくれたようです。

この「メダカ・シリーズ」、今年の展開はどうなるのでしょうか?とりあえず、水槽の掃除をして、水草を買って来なくては・・・。

メダカの学校・・・の巻 (水槽に初氷編) (2002/12/28 &)

慎太郎君に中メダカ槽を進呈してから、小メダカ槽を古い洗い桶に変更。しかも、庭の真中に置いて、自然に近い状態にしていました。(メダカID.No.17~20ぐらい・・・自然に近い状態=ヘドロ沼状態で中が良く見えません・・・)

会社も年末休暇に入った朝、なんと水槽に氷が張っているではないですか・・・玄関先の水槽は平気なのに、さすが自然の厳しさ。麻里さんが早速、氷を割って遊んでいます。

現在のところ、小メダカ一匹しか発見できていません。このまま、春まで生き延びてくれるでしょうか?

(追記 2003/01/06)

やはり寒さが厳しくなると、玄関先の水槽も写真の様に凍ってしまいました。わかりづらいのですが、指先で氷を押しているところです。水草が凍り詰めにされているので、そのまま水の中に沈んでいきます。

つまり、この氷に穴を開けてメダカ釣りをすると、ワカサギ釣りのミニチュア版になると言うことです(^_^)。

こんな朝が何回かあっても、氷の下のメダカたちは元気で本当にびっくりしてしまいます。メダカは決して弱い魚ではなく、数が減っているのは、やはり人間たちの自然破壊が原因なんだなあ・・・。

なんて考えていると、昨年の11月に里子に出したメダカたち(メダカの学校・・・の巻 (里子に出す編) (2002/11/17) を参照)が年末には全滅との悲しいお知らせ。

室内で、慎太郎君がせっせと世話をしてくれていたのですが、どうもうまく育たなかったみたいです。これらの経験から、やはり自然に近い状態がメダカのベスト環境と言う事になります。う~ん、あたりまえの結果なのでしょうか?

メダカの学校・・・の巻 (里子に出す編) (2002/11/17)

寒くなってメダカたちにとっては初めての冬ですが、私には「メダカ越冬をどうするか」を考える時期になりました。思いついた計画は「里子作戦」です。豊島家で生まれ育ったメダカをみんなに配って、それぞれの冬を過ごす事により、何匹かでも生き延びてくれたらなあ・・・と言うアイデアです。

すでに、麻里さんのお友達や松山の実家にも持って帰ってもらいましたが、今度は会社のオバさん(失礼)に中メダカ槽を進呈(メダカ_ID.No.12~16号)。受け取りに来てくれたのは、息子の慎太郎君です。

今年の夏に飼っていた自然のメダカが死んで、がっかりしていたそうなので喜んでくれました。その時の経験も活かして、きっと大切に飼ってくれるでしょう。来年の春、大きくなって豊島家の孫メダカが増えていく事を期待しています。

これまでの経過は「メダカの学校・・・の巻」↓を参照下さい。

メダカの学校・・・の巻 (2002/07/07~ 2002/08/12)→養殖編(2002/09/28)

嫁さんと朝市に出かけて、そこで買ってきたメダカです。8匹入りのポットで¥500。ホコリだらけになっていた水槽をひっぱり出して、玄関の前に置いてみました。

(家の周辺を探せば、まだ自然のメダカを捕まえる事もできるとは思うのですが、幼稚園ぐらいの子供と一緒ならほほえましい姿ですが、オジさんが一人でメダカ採りはさすがに恥ずかしい・・・。)

一緒に買ってきた水草(ウォータ・レタス 日本名:ボタン浮草)も入れて、訪れたお客さんもきっと涼しげに見えるでしょう。

ところが、水草には適した場所らしく、分裂してあっという間に増え続けています。週に一回は、増えた水草を捨てて水槽を洗わないと、水草の根と水の汚れでメダカが見えなくなる状態になってしまいました。

こまめに掃除しないと、お客さんは涼しく感じるところか、単なる汚い水槽が置いてあるだけの印象になってしまうのは、計算外でした。(うーん。面倒な仕事を作ってしまった。)

うまく育てて、ぜひメダカを増やしたいのですが、それよりもまず、夏を越せるかどうかの方が心配です。水槽も果たして、いつも綺麗な状態にできるでしょうか?うーん・・・。

(写真右は、ウォータ・レタスの上で1日中じっとしていたアマガエル。卵を生んでいるのではないかと、嫁さんは言っていましたが、単に涼んでいただけのようです。気が付くと水槽の中におたまじゃくしがたくさん・・・と言うのも笑えたのですが。)

8月12日:「ぜひメダカを増やしたい」なんて言っておきながら、どうすれば良いのか調べてなかったのですが(放っておけば増えると思っていた。)、偶然にも一つの方法を発見。

水槽のメダカが卵を付けたまま泳いでいるのを、嫁さんが見つけたのですが、それは泡のようなもので、どうも水草の根にくっつけている様です。そこで、別の水槽(と言っても、古い洗面器)に水草を数本移したところ、1週間後、見事に稚魚誕生。

あまりに、小さくて写真にも写りませんが、左の赤丸のところです。気が付くと、大量にいたので、最初はぼうふらと間違ってしまいました。成魚と一緒だと、たぶん食べられてしまうのでしょう。

さあ、後は大きくなるのを待つだけですが、こんなにも大量のメダカをどうするのか?という問題もあります。何人かには分けたのですが、後は自然に戻してあげたいというのが、娘たちの意見です。

メダカの学校・・・の巻(養殖編) (2002/09/28)

大きくなったメダカをどうするか?と言う事で、100円ショップで容器を買ってきて水槽を増やしました。少し大きくなった中メダカ用と、見つけるのも大変な小メダカ用です。

この調子だと、いくつも水槽が並びそうなので、とりあえず親メダカ用も含めて、3つの水槽で何とかしようと思案中です。

夏の間はこのままで良いのですが、これから寒くなったら一体、どうすれば良いのでしょうか?

インターネットでメダカ飼育のHPを探して、研究するしかないでしょうね。

ところで、最も大変なのは小メダカ水槽の掃除です。当然、小さいメダカは捕まえ難く(それ以前に見つけるのも大変)、時間と集中力を必要とします。放って置いても良いのですが、玄関の前の置いているので、あまりにも汚いのは・・・メダカを飼うのも、いろいろと大変です。

(2002/10/15)

中メダカ槽のメダカが大きくなったので、生息密度がアップ。親メダカ槽に3匹ほど移動しました。

親メダカに比べるとまだ小さいので、母さんは心配していましたが、喧嘩しないで仲良くやって欲しいと祈るしかありません。

コットン大作戦(リベンジ編) (2002/04/20 ~ 2002/08/24)→収穫編(2002/09/22)

4月20日:綿の花の種をまきました。日本綿業からのプレゼントです。綿がうまく取れたら、麻里さんにマスコット人形を作ってもらう予定です。ところで、綿ってそのまま加工しないで使っていいのでしょうか?また、一つの花からどれだけ取れるのでしょうか?すべては、夏のお楽しみ・・・。

何て書いていたのですが、4つ葉のクローバ編と同様、情けない結末に・・・

2002/04/30 発芽した綿の花 → 2002/05/12 そのまま枯れてしまった双葉

![]()

これは情けない。発芽しないのなら、種が悪かったと諦めるのですが、双葉まで出て(しかも10本ほど)、すべてが本葉が出ないで、枯れてしまうとは・・・。よっぽど土壌が合わなかったのか、もしかしてなめくじ除去剤を撒きすぎたのが悪かったのか?。

このままでは、納得できないので、再度種苗店で種を購入、リベンジする事にしました。6月2日時点で、12本の双葉が出ています。これから、再挑戦の開始です。そういう訳で、この項、綿ができるまで続きます。

8月4日:やっと何本か、花をつけてくれました。もちろん、綿のように白い花です。綿の花を見るのは初めてですが、思ったよりも綺麗な花で、鑑賞用としても楽しめます。

さて、肝心の綿はどんなにできるのでしょうか?。花が終わった後、袋状態(実?)になっています。その中にはきっと、綿に包まれた種ができている。と期待しているのですが・・・。

コットン大作戦(収穫編) ( 2002/09/22)

固く閉じていた実が割れてきました。中から、純白の綿がふっくらと・・・、これぞコットン100%。(写真・左:正確に言うと、数%は種が混じっているけど・・・)

綿の固まりをほぐして行くと(写真・右)、しっかりと種が包まれています。種から繊維が伸びている事を初めて知りました。種と繊維を切り離して、綿だけにすればOK。種は来年用に取って置き、綿は麻里さんのマスコット人形作製に使ってもらう計画です。

お隣の習字の先生の庭に咲いていた月下美人です。

まだ完全に開ききってない様ですが、これでもPM11:00頃です。嫁さんは毎年、萎れた月下美人しか見てないので(朝、気付くともう萎れているもので・・・)、今年こそはと、蕾の様子をチェックしていました。もちろん、お隣の庭なので塀越しに覗いてですが・・・。

その念願が叶って、やっと見ることができました。独特の甘い匂いと純白の綺麗な花ですが、こんな咲き方(夜中に数時間だけ)では虫も寄ってくる暇もないし、植物学的に見てどんな意味があるのか不思議です。それにしても、月下美人という名前は神秘的です。(2002/07/28)

月下美人(後日談)(2002/09/28)

月下美人に感激したという話を、嫁さんの友達にメールしたところ、「株分けしたのがあるけど、いる?」というありがたいお返事がありました。

しかも、かなり大きくて、葉っぱの先に蕾が付いています。(写真・左:サボテンなので当然葉っぱ?の先に花が咲くのですが、昼間に詳しく観察した事がなかったので、ちょっとびっくり・・・。)さて、この蕾、最近夜がめっきり寒くなったので、果たして咲くかどうか心配だったのですが、見事、豊島家の庭で咲いてくれました。一夏で2回も見れるなんて、思いもよらぬプレゼントです。(写真・右:咲いた次の日のものです。夜の優雅さもなくしぼんでいます。)

問題は、来年の開花です。ここまで育ててもらって、今年の冬に枯らしてしまったらどうしよう・・・と、嫁さんと今から心配しています。

月下美人はなぜ夜咲くのか?(インターネット情報より)

月下美人という名前のサボテンを知っている人も多いと思います。

月下美人は、夏に直径が約20センチメートル前後もある白い花を咲かせます。

この花の特徴はその名の通り、美しい花だけでなく、夜中に開花し、強い甘い香りを発散させますが、翌日の朝にはもう萎びてしまうことです。

なぜ、月下美人の花は夜咲くのでしょうか。このことは月下美人がもともと育った自生地での送粉者についてを考えないとうまく説明出来ません。月下美人はクジャクサボテンの仲間で、自生地は中南米の熱帯の森林です。月下美人の送粉者はコウモリによって花粉媒介されていると思われています。熱帯のジャングルでは非常に多くの植物が生育していますが、その中には、コウモリに花粉媒介を依存している植物がかなりあるのです。

コウモリに花粉媒介される花の特徴の共通点として、花の色がどちらかといえば白色やくすんだ色が多い。夜開花する、夜間に強い匂いを放出する、花のみつが非常に多い。

密が花の筒などの奥に隠れることはなく露出している、花自体が木の枝の間に生じるのではなく、木の幹などから直接生じ、障害物のあまりない位置に形成される、などがあげられます。月下美人もこうした特徴を全て持ち合わせているのです。

月下美人は本来育った環境での修正を、今日にいたるまで残していると言えるでしょう。

メロン栽培/顛末記・・・の巻 (2002/04/30 ~ 2002/07/13)

「2002年夏野菜の畑作り・・・の巻(2002/04/30)」で紹介しましたように、なんと言っても今年の目玉は、メロン!!・・・さてその後の成長は?

![]()

写真(上):見事な成長ぶりを見せる豊島家のメロン。例によって、整枝・摘芯をどうしようかと迷っている間に伸び放題。気が付くと、周辺のトウモロコシや枝豆にからみついてどうしようもなくなっていました。

それでも葉の中を覗くと、ちゃんと実を結んでいます。(葉っぱに隠れて、どこに、何個ぐらいできているのか不明です。)

写真(左):なんか思ったよりも簡単にできるなあ・・・と考えたのが甘かった。

あまりにも枝が伸びすぎて陽が当たらないのもまずいと思い、適当に整枝したのが原因か?それとも。梅雨の長雨のせいか・・・?

7月の入ると、あれよあれよと枯れ始めたではないですか。こうなると、もう終わりです。写真のような無残な姿になってしまいました。

こうして、豊島家のメロンは本格的な夏を待たずして終わったのでした。(夏の甲子園、予選1回戦を大敗した気分です。)

とは言っても、ただでは起きない豊島家。枯れた葉っぱの中から、希美さんが持っているほどの大きさのメロンを5~6個見つけ出して、ちゃんと確保。

「どうせメロンは、しばらく置いておいてから食べるものだ。バナナみたいに腐りかけた方がおいしい」と、開き直って、このまましばらく台所で寝かせてみる事にしました。

はたして、食べる事ができるのでしょうか?

(追加情報)7月13日:思いきって中を覗いてみました。メロンの匂いはかすかにします。食べれないことはありませんが・・・・(それでも食べたのですが)。惜しいなあ。枯れてなければ、きっと今頃は完熟メロンだったのに・・・。更に、間の悪いこと?に、先日、義父がりっぱなマスクメロンをお土産に持って来てくれたので、みんなにすっかり忘れ去られた豊島家のメロンでした。

4つ葉のクローバ栽培セット・・・の巻 (2002/04/12 ~ 2002/05/05)

NTTドコモさんからいただいた、「4つ葉のクローバ栽培セット」です。

説明書と素焼きの鉢、土、球根・・・えっ、クローバって球根なの?4つ葉は、通常3葉の突然変異種です。ですから、自然の場所では、一枚4つ葉を見つけたら、そのツルをたどっていけば4つ葉がいくつも見つかると、聞いた事がありますが・・・。

と、言う事はこの球根は、人工的に突然変異を起こさせたって事でしょうか?いわば、バイオ技術による人工種?(少し大袈裟)

もしかしたら、クローバに良く似た4つ葉が通常の別品種かも・・・その謎はまた報告します。(うまく育ったらね)

![]()

(2002/05/05)芽が出て約2週間、大きく育ちました。確かに4つ葉です。だけどどう見てもクローバではないですね。しかも、どこかで見たことがあります。と、嫁さんに言ったら、「それなら庭にたくさんあるわ。」とさりげなく、しかも冷たいお言葉。確かにありました。更にこちらは、花まで咲いています。・・・という結末で宜しいでしょうか?(写真・下)

オキザリス (写真は、豊島家の別のところで花を咲かせていたものです。)

(花ことば) 「喜び、母親の優しさ」

・カタバミ科の球根植物。秋から春にかけて小さな花を咲かせます。

・10月1日の誕生花(オキザリス)

・クローバ(シロツメクサ)とはまったく別の種類です。

・学名:Oxalis(カタバミ科オキザリス属) 別名:ハナカタバミ(花片喰)

・オキザリスとは、ギリシャ語で「酸っぱい」という意味がある。葉や茎に蓚酸(しゅうさん)を含み酸味があるため。

2002年 夏野菜の畑作り・・・の巻 (2002/04/30)

さて、5月の連休に入る前に、今年も夏野菜を植えなければ・・・。とりあえずは、畑を耕すところから開始です。

写真・上は、なぜかチャイニーズ・スタイルで畑仕事を手伝ってくれる麻里さん。(決して、中国の農村風景ではありません。)

今年の畑は、今まで以上に気合を入れています。それを断面図にて、解説しましょう。(そんな大袈裟なものでもないけど・・・)

幼稚な絵で申し訳ありません。

まずは、今まで肥料を入れて耕すだけだったのをやめて、冬野菜の残り物(大根と白菜)を地中に埋めました。

早い話が、自然のコンポットです。土の中には大きなミミズがたくさんいるので、きっときれいに分解してくれるでしょう。

また、表面にはマルチを敷いて(去年は黒いゴミ袋・・・ちょっと本格的です。)、苗は透明のカバーで保護です。

と、言った訳で畑の完成写真です。

①昨年の冬から育てていた、エンドウ豆。現在、収穫中です。

②今年の目玉商品、やっとメロンです。昨年のスイカに続き、挑戦シリーズ?です。

③お馴染みトマト。横には、昨年のプチトマトの実が落ちて、自然発生しています。

④枝豆(黒大豆)。晩酌前に抜いて、すぐにゆがいて食べる味は最高です。

⑤お馴染みキュウリと⑥ネギと⑦そら豆です。

さて、こうして植え付けまでは完成。収穫までの、細かい世話は、また、お母さん宜しくね(^_^)。

続・いつの事やら・・・の巻 (2002/04/30)

2000年7月に、豊島家の庭にあるプルーンと紅葉の事を書きましたが、2年間の成長を報告します。

![]()

けなげな事に、両方ともカメラを縦にしないとフレームに入りきらないぐらい成長しました。50cm程度のプルーンが今や2m。30cmだった紅葉が、1.5mです。

しかし、プレーンは花も実もつける様子はなく、紅葉は花壇の前の方なので、他の花に陽が当たらないと、正直言って邪魔者扱いです。さてこの後、どうなるのでしょう?(写真上・プルーン、下・紅葉)

![]()

ヒヤシンス開花・・・の巻 (2002/02/24)

![]()

暗い押し入れに忘れられていたヒヤシンス。暖かい明るい場所に出してやると、待ってたとばかりに花を付けました。「椿さん」も終わって、もうすぐ春です。

野鳥の会・・・の巻(2001/07/29)

豊島家の庭には、小鳥たちも多く訪れます。私はすずめとつばめ以外は区別つきませんが、嫁さんは図鑑を出してきて「この鳥も時々やってくる。」などと言っています。

そんな事でいつか餌付け台を作りたいと思っていたのですが、木を切ることから始めるのが面倒でなかなか手がつけられませんでした。

そんなある日、麻里さんが持って帰った学校の斡旋カタログ?に、手作りの鳥小屋や餌付け台が載っています。私と麻里さんはすぐに注文。ついでに写真右の風見鶏?も購入。豊島家の庭を飾る事となりました。

色は麻里さんが塗ってくれました。風見鶏(正確にはカモ)の顔が少し怖い・・・。小鳥たちが反対に逃げて行くのでは?

とりあえず、パンくずを乗せたのですが、あっと言う間になくなります。全部すずめたちの仕業でした。父さんと麻里さんはそれでもうれしいのですが、嫁さんに「パンの無駄」とバカにされておしまい。

どちらにしろ、小鳥たちが寄ってくるのは、エサの少ない冬場らしいです。それまで、この木箱がもてばいいのですが・・・。

梅か桜か?・・・の巻(2001/04/08)

四国地方、桜満開です。左の写真は希美さんが、近くの公園で撮ってきた桜です。やっと春が来ました。

ところで、右は?前回のHPに載せた豊島家の梅です。この梅の種類って何なのでしょう。咲くのは毎年3月の初めと遅いし、この色では桜と区別できません。麻里さんは、ずっと桜と思っていたようです。

花が終わったあとちゃんと梅の実がなるところを見ると、間違いなく梅です。(花の形を見れば当たり前だと思いますが、具体的に知っています?)

話は変わりますが、3月の終わりにファンヒータが壊れてしまって、今なら冬物製品は安く買えると電気屋に走ったら、ファンヒータそのものの在庫が在りませんでした。春が来たと言いながら、暖房器具の前から、離れられない豊島家の人々です。

今年の野菜は・・・の巻(2001/04/15~継続)

-スイカ観察日記-

![]()

4月に入っても、今年は寒い日が続きます。とは言え、もうすぐ5月。夏物野菜の植えつけシーズンです。畑は先日、例年以上に気合を入れて耕したのですが、さて何を植えましょうか。

ちょっと変わったものを、という事で種苗店で買ってきたのはスイカです。最初は、メロンを作って名前入りの木箱に収めて、みんなにプレゼント・・・と言う作戦だったのですが、家族からあっさり却下されたので・・・(本人もあまり自信ないし)。まあ、スイカなら何とかなる。・・・かなあ?(以前、子供たちの捨てた種から自然発生した事もあるぐらいだし・・・)

まだ寒いので本に書いていた通り、下に黒いゴミ袋を敷いて、更に透明のビニールで被って、雰囲気は見事にスイカ畑です。(写真・左)

ビニール袋が余ったので、イチゴの花の下にも敷いておきました。(写真・右)今までそこまでした事がなかったのですが、やはりこれは常識でしょうか?ナメクジ対策にもなると聞きましたが、事実かどうかは不明です。

![]()

![]()

(2001/06/02)

5月になって、つるが伸びる、伸びる。最初は、園芸書に従って、子づるは4~5本残して、孫づるができたら、どうのこうのと選別していたのですが、今は2本の苗が絡み合って、どれが、何のつるだか、訳のわからない状態です。もう、放っておく事にしました。

それでも、ちゃんと花は咲きます。雌花の下には、超ミニチュアサイズのスイカ(写真・右)もできました。が、それ以上は今のところ、大きくなりません。やはり、人工的な受粉作業が必要なのでしょうか?うまく受粉できた雌花には、何月何日と書いた札を付けて、日数を管理するらしいのですが・・・。

さて、どうなりますか、次回をこう御期待(^_^)。

(2001/07/01)

![]()

![]()

写真左が、6月の中頃、右が7月1日です。どうです!!スイカらしくなってきたではないですか。

うーん、取り頃は35日後・・・って、いつから35日なんだろう・・・?それに、これ以上大きくならないみたいだし、小型のスイカだっけ?苗の種類も忘れたし・・・。

とにかく悩んでいても先に進まないので、ついにやってきました。来週は試食会の巻です。

(2001/07/29)

![]()

とりあえず最初にできた1個を試食。うーん、まだ少し早かったか。それでも、上品に食らいつく希美さんです。

と、いう訳で他のスイカはもうしばらく置いてから食べましたが、なかなか美味しかったですよ。

と、いう訳で他のスイカはもうしばらく置いてから食べましたが、なかなか美味しかったですよ。

その後、スイカが枯れてしまって結局10個ほど実りました。知り合いにもお裾分けしましたが、果たして本当においしかったのか?なにしろ、スイカは見た目で良く判らないのが難点。叩いて音で区別できるほどの技もないですし・・・。

以上で、今年のスイカ報告終了です。やっぱり、難しいですね。

おまけ写真はスイカと一緒に食べた豊島家・初物の枝豆です。こっちの方が作るのはやっぱり簡単かな。

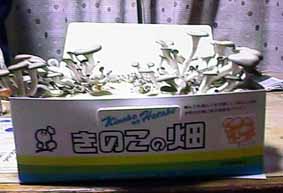

これも家庭菜園・・・の巻(2000/12/02)

麻里さんが、学校から持って帰ったチラシ。通常は花の種とか球根の申し込みなのですが、お父さんはその中に「きのこ栽培セット」を発見、麻里さんの球根と一緒に申し込んでもらいました。花の球根は1ヶ月程度で学校から貰ってきたのですが、忘れた頃に「きのこセット」がやってきました。栽培用の土が入っているので、かなり重く、麻里さんは学校から持って帰るのに一苦労だったとぼやいています。

さて、箱の中身は何か白いもの(生クリームの様に見える)で被われた塊がビニール袋で密閉されており、正直、不気味です。しかも栽培に適した場所は直射日光の当たらない暖かい場所・・・これはきのこだから当たり前だけれども、考えると難しい。と言うわけで、嫁さんがビニールの封をあけ、台所の窓際に置いておくと、なんと一週間で写真のとおり、見事なきのこ(ひらたけ)のできあがり!!

ただし、食べるとなると、きのこ類の苦手な父さんと麻里さんでした。

秋の収穫・・の巻(2000/10/01)

豊島家の畑の1/3を被っていたさつまいもの葉。やっと収穫のOKが母さんから出ました。これだけ、つるが伸びているのだから、どこもかしこも芋だらけ、と思ったらそうは甘くなかった。それでも、そこそこの収穫があり、会社の同僚にお裾分けできました。

豊島家の畑の1/3を被っていたさつまいもの葉。やっと収穫のOKが母さんから出ました。これだけ、つるが伸びているのだから、どこもかしこも芋だらけ、と思ったらそうは甘くなかった。それでも、そこそこの収穫があり、会社の同僚にお裾分けできました。

「いも掘り」もお金を出して楽しむ時代。確かに面白いですね。そのあと、冬野菜のために肥料をまいて耕したのですが、さて何を植えましょうか。思案中です。

左は7月にもお知らせしたナスです。その時に、2~3個は収穫できたのですが、以降、花どころかどうみても枯れた状態になっていました。農業をやっている親戚の叔父さんにも、もうダメだよ。と言われたのですが、なんと9月になり涼しくなると、7月よりも元気に復活。秋ナスの大収穫です。

赤ピーマン/青ピーマン・・の巻(2000/09/24)

この歳になるまで知らなかった事。

その1・・・水戸の黄門様が「越後のちりめん問屋」のご隠居だと言っていますが、最近まで、「ちりめん問屋」とは「ちりめんじゃこ」を扱う海産物の問屋だと思っていました。実は、着物の生地の「ちりめん」なのですね。

その2・・・左の写真でお分かりの様に、赤ピーマンって普通のピーマン(青ピーマン)の完熟したものだと思っていました。この事実自体が、家庭菜園で初めて知った事なのですが・・。

その2・・・左の写真でお分かりの様に、赤ピーマンって普通のピーマン(青ピーマン)の完熟したものだと思っていました。この事実自体が、家庭菜園で初めて知った事なのですが・・。

ところが、食べてみるとやっぱり味が違う。それに、どうして昔から青いままで食べるのか疑問でした。どんな食べ物でも完熟した方がおいしいに決まっているのに。

やっと謎が解けました。トマト栽培のために買った本のピーマンの項に一言。「完熟させると赤くなりますが、味が落ちます。これは赤ピーマンではありません。」そういえば黄色いピーマンもありますし・・・。どうも、赤/黄ピーマンは品種改良された別の物だと知りました。完熟して赤くなったり黄色くなった状態で、おいしく食べられる様にしたものらしいのです。

普通のピーマンは半熟の青い時期がおいしいそうなので、こんなに赤くなるまでほっておいた我が家のいい加減さと、それを赤ピーマンだと勘違いしていた恥ずかしいお話でした。

![]()

カゴメ77シリーズです。苗をいただいてから、遂に収穫にいたるまでの、感動の(?)トマト育成日記です。このHPは個人的な雑文で構成されているので、同一テーマでもばらばらに掲載されています。それらをなんとか整理しようと思い立ち、まずはカゴメ77に関するものだけをまとめてみました。

ただし、内容的には小学生の自由研究の参考にもなりませんので、あしからず・・・。

今年のトマトは・・の巻(2000/06)

今年の夏の家庭菜園は、枝豆とキュウリと茄子を始めていました。そんなある日、トマトジュースで有名な会社、カゴメさんからメールをいただきました。トマトの苗を分けてくれるというものです。その名も「カゴメ77」トマトジュース専用に改良された品種で、実際の製品に使用されているものです。

嫁さんが言うには、最近は庭の土のせいか、トマトはうまくできないのでやめているとの事ですが、せっかくのご好意なので早速申し込みました。ところで、苗をどうやって宅配するのでしょうか?

それから2週間後、うまい具合に梱包された4株のトマトの苗がやってきました。すごい!!さらに、詳しい育て方の冊子、肥料や消毒のチェックシート付きです。「カゴメ77」とちゃんとした名前のあるトマトだけに、すごく愛着を感じます。(^_^)さて、うまく収穫できて、ジュースになりますか。また報告します。

今年のトマトは・・(その2)の巻(2000/07)

6月の始めに植えたカゴメ77。 2週間ほどで花が咲いたかと思うと、7月にはもう実が成り始めました。当然、まだ青くて食べられませんけど。

野菜関係は嫁さんに任せて、支柱立てるのも手伝った事ないのですが、このカゴメ77は私が気合を入れて育てています。休日は、支柱立ては勿論、脇芽取り、肥料や雑草抜きに久々の汗を流しました。(その後はビールを飲んで昼寝してしまいますが・・・)

夜、会社から帰ってからも懐中電灯で様子を見に行っています。(ついでにナメクジ退治)園芸に興味が出ると、そばに植えてあるナス(左下写真)や枝豆・キュウリも一緒に面倒みたくなるから不思議ですね。とは言え、やり方は嫁さんの指示を受けていますけど。世話の仕方も色々と難しいものです。

いつも庭でできた野菜をおいしく食べているのですが、自分の手が加わったものはさらにおいしさが増すものです。家庭菜園はやっぱりお金だけのためじゃないですね。

写真右下は、いつの日の事やら・・の巻で紹介したブルーベリーです。あの時花が咲いていたのですが、なんとりっぱに実を付けました。ただし、数個なのでとてもジャムには間に合いません。それでも子どもたちは1個ずつ「おいしい」と口に入れています。

豊島家の野菜は、完熟および完全無農薬です。(農薬まくのが面倒だからと言う話もありますが・・・・・・)

今年のトマトは・・(収穫編)の巻(2000/08/15)

カゴメ77シリーズです。8月に入って見る見る真っ赤に熟してきました。ちょっと小粒なのは品種のせい?土地のせいかな?

実はこの写真以前にも赤くなったものもありましたが、お尻の方だけ黒くなったり(尻腐れ病:水または石灰不足との事)、虫に食われて無残な姿になったりして、(完全無農薬を目指していましたが、やっぱりそんな事も言ってられないので一回だけ消毒)やっときれいに できました。うーん、これだけでもトマト作りの大変さが身にしみて分かりました。

できました。うーん、これだけでもトマト作りの大変さが身にしみて分かりました。

トマト大好き麻里さんが、試食です。朝食のサラダにしてみました。普通のトマトに比べてちょっと酸味があって、硬い感じがしますが、予想以上においしくて感激。トマトジュース専用というので、そのまま食べるのはちょっと・・と思っていたのですが、まったく問題ありません。ところで、トマトジュース専用品種ってどこが違うのでしょう?今度、カゴメさんに詳しく聞いてみましょう。(皮が厚いとは取り説に書いてありましたが・・・)←{カゴメさんから、回答いただきました。}

と、いう訳で初収穫したのですが、もちろんまだまだこれからが収穫の最盛期です。(ちょっとオーバー)

今回、トマト作りのために本まで買って勉強したのですが、何か面白くなって、次は畑の土作りから始めて、色々な野菜作りに挑戦したいと考えるようになりました。(今まで嫁さんまかせで簡単にできるものと考えていました。深く反省。)

カゴメ㈱広報部 高橋さんからのメールです。

>

カゴメ77はおっしゃる通り、トマトジュース専用品種として開発されたものです。

>

特徴は完熟してから輸送しても途中で皮が破れないように硬いことと、普通の八百屋さんに並んでいる桃太郎などのピンク系トマトに比べ、

トマトの赤い色のもとであるカロチノイド色素のリコピンが約3倍も含まれていることが挙げられます。

>

リコピンは体内に入るとその抗酸化作用によって、生活習慣病やがんなどから守ってくれると考えられています。

>

これからも加工用トマトを上手に食生活に取り入れて、

健康維持にお役立てください。

>

丁寧なご回答ありがとうございました。

今年のトマトは・・(調理編)の巻(2000/09/24)

カゴメ77収穫編の次は調理編です。調理といってもトマトを使ったイタリア料理ではありません。ここは最初の目標である、トマトジュースでいきましょう。この日の為に買った(?) TV通販でおなじみのハンド・ジューサーの登場です。(注意:正確には類似品です。)

TV通販でおなじみのハンド・ジューサーの登場です。(注意:正確には類似品です。)

調理人は希美さん。ただ搾っただけで、はい出来あがり。ジューサーを洗う手間の方が大変ですが、とにかく、搾りたてのトマトジュース。苗から育ててこれでやっと完結しました。

皮ごと一気に搾ったのでちょっと青臭かったのですが、おいしくみんなで飲みました。しかし、面倒くさいので、家で採れたトマトはそのまま食べましょう。トマトジュースは、カゴメさんのを買った方が早いですよ。と、少し宣伝させていただきました。

![]()

いつの日の事やら・・の巻 (2000/07/09)

豊島家の庭には、相変わらず変な?草木が生えていますが、一体この後どうなるんだろう?というものをご紹介します。まあ、こういった場合には、必ず麻里さんが絡んでいるのですけれど・・・・。写真の左が現在の姿、右が今後の想像図です。

(右の写真及び説明文:Microsoft(R) Encarta(R) 98

Encyclopedia. All rights reserved.)

![]()

まずは、カエデ(もみじ)です。種からできたと、嫁さんと麻里さんは言っていましたが、最初は信用していませんでした。しかし、よく探すと確かに左端の写真の様な双葉から顔を出したカエデが見つかりました。すでに葉っぱが、りっぱにカエデの形をしています。(あたりまえかな)

この土から顔をだした数cmの苗?を麻里さんが植え替えて3年(写真中央)、今は約50cmに成長しましたが、イメージする大きな木と違って幹はまだ細くて頼りない状態です。それでも秋には紅葉してくれるのでしょうか、楽しみです。(3年間、お父さんは折ったカエデの枝を単に差しているだけかと思っていました。まあ、右写真の様になるにはあと50年?)

麻里さんへ。小さなカエデを見つけるたびに、植えつけるのは止めて下さい。

![]()

ブルーベリーです。麻里さんが学校の斡旋で買ってきました。現在約15cmに成長。誰かに言われないと、ブルーベリーとは絶対に分かりません。すずらんの様なきれいな花が咲いているのですが、これが右の写真の様な実になるのでしょうか?また報告します。

ブルーベリー Blueberry

北アメリカ産のツツジ科の低木で、青色または黒色の果実をつける食用果樹。高さはローブッシュブルーベリーが平均1m以下で、ハイブッシュブルーベリーは1.8~6mほどになる。ほとんどは落葉性で、青または黒のあまい液果が、房でつく種も1個ずつつく種もある。

日本に自生するクロマメノキ、クロウスゴなどは、ブルーベリーと近縁の落葉低木で、いずれも果実が藍黒色に熟し、食べられる。

![]()

最後はプルーンです。これも麻里さんが、学校を通して買ったものです。ところで、プルーンというのは、乾燥させたスモモの事で植物の名前ではないのですね。資料を探すのに苦労しました。早い話が、セイヨウスモモです。学校のパンフレットには、確かに「プルーン」と書いてあったのですが・・・。

麻里さんが学校から持って帰った時は、本当に単なる枝でした。この枝を今年の冬植えたのですが、何の変化もなく、さすがに嫁さんも「枯れ枝になってしまった」とあきらめていました。ところが、暖かくなると、新芽がどんどん伸びてきて、元気なところを見せてくれました。植物の生命力には相変わらず驚きます。とは言っても、いつになったら、右写真の様になるのか、これも不明です。

どちらにしろ、プルーンやブルーベリーなど、麻里さんは食べられる実しか興味ないようです。(特にジャム系?)

スモモ Plum バラ科の落葉小高木。高さ5~6m。よく枝分かれし、枝は横にひろがる。4月ごろ、葉のわきに直径約1.5cmの白花をつける。果実は7月ごろ熟し、形はモモに似るが、より小形で果皮がうすく、表面にモモにあるような毛は生えていない。

乾燥スモモのプルーンは、糖分と固形分がもっとも多い品種からつくられる。

日本のスモモは1870年にアメリカ合衆国につたえられた。現在、日本で栽培されているサンタ・ローザ、メスレー、ソルダムなどの品種は、アメリカへわたった日本のスモモが品種改良されてもどってきたものである。.

庭の畑(おまけ)・・の巻(2000/06/07)

カエデやプルーンのデジカメ写真を撮ったついでに、庭の様子も報告します。

今、庭の畑の主役はエンドウ豆です。食べるのが間に合わないないほどの大収穫です。(まあ、そんなに毎日も食べられないし・・・)現在、ご近所へのおすそ分けモードに入っています。

同じ豆なら枝豆の方がいいのですが、畑の土のせいか、昔ほど出来なくなってしまい、最近は作っていません。

ところで、枝豆と大豆が同じである事を最近知って、みんなに笑われました。まあ、スイートピーを初めて見た時も、何かの豆だと思っていたほどですので、畑ものには弱いお父さんです。

下はイチゴです。昨年、どこからか苗をもらってきて植えていました。(そういえば、いつ食べたんだっけ?お父さんの口には入ってない気がします。)今年は、その種から自然に発生したようです。うまくすると食べれるかも。(ほとんど、小鳥たちやなめくじに食べられてしまうのが現実です。)

春よ来いの巻(2000/04/16)

うーん。3月も後半だと言うのに暖かくなりません。それでも、豊島家の庭にも春のきざしが・・・。

左は、庭木の中で唯一購入した梅の木です。普通の梅はもっと寒い時期に咲きますが、この梅は桜の咲くちょっと前に開花します。(色もピンクで、梅らしくないし・・・)当然の事ながら、なんの手入れもしませんが、毎年けなげに咲いてくれます。花が終わった後は、梅の実も付きますが、今のところ、食べたことはありません。

右はレモンです。なぜレモンが春のきざしか?私にもよくわかりませんが、あまりにもみずみずしく、おいしそうなので、ちょっとご紹介を。これもまだ、食べたことはありません。

という事で、庭木もやはり食べ物につながってしまう豊島家でした。

3月20日は春分の日。家族揃って、松山にお墓参りに帰る予定でしたが、麻里さんのバレエ(自主トレ)、希美さんのクラブなどあって、結局3連休、時間が空くのはお父さんだけという、いつもの状況となりました。仕方ないので、一人でお墓参りと希美さんの誕生日プレゼントを祖父母から受け取ってくるという、重要なお役目を仰せつかって、日帰りの帰省となりました。

イリオモテ・アサガオの巻 (1999/11/22)

(1999/11/22)

今年の初夏には、いつものアサガオと最近流行している(と噂のある)、イリオモテアサガオを植えました。いつものアサガオはいつもの様に、ちゃんと夏には花を咲かせ、9月には、種を残して枯れていきました。ところが、このイリオモテアサガオは、つるはどんどん伸びるのに、いっこうに花を咲かせる気配も無く、といって枯れる気配も無く、とうとう10月になってしまいました。宿年草とは聞いていましたが、これからどうなるのでしょう。しかも、つぼみがやっと出てきたのです。秋も深まり、寒くなったという時期にこのまま、花を咲かせるのでしょうか?冬はどうやって越すのでしょうか? インターネットで調査中です。別途報告します。

イリオモテ・アサガオの巻(2) (1999/11/22)

(1999/11/22)

11月になって、とうとうイリオモテアサガオが咲きました。それから、毎日、1つ2つ、きちんと花を咲かせます。(この寒いのに・・信じられません。)ところで、これは、ノアサガオという野生のアサガオを園芸化したものなのでしょうか?(下の解説はインターネットでの情報ですが、HPアドレスが不明です。すいません)

ノアサガオ(Ipomoea

indica)

亜熱帯性で全世界的に分布する。日本では紀伊半島から四国南岸、九州南部、沖縄諸島の海岸に近い地域に分布する。多年性で10m以上の匍匐茎をのばし、青紫の中輪花を咲かせる。葉は主に心臓型の葉でアサガオのような3尖葉のタイプもある。自家不和合性でほとんど結実せず花も余り咲かせないことがある。園芸的にはほとんど利用されていないが、宿根性であるし、花は大きめで美しい。今年から?イリオモテアサガオの名前で園芸店で見かけるようになった。突然変異体を単離して園芸化したいものである。

豊島家の庭の巻 -謎の野菜編-(1999/09/15)

植えたつもりは無いのに、ふと見るとこんな所に野菜が・・・編です。上の写真左は、梅の木に巻きついたキュウリです。なんとりっぱに真っ直ぐに。庭の畑で懸命に育てても、こんなに大きくならないのに。

右は花壇から、地面に伸びたプチ・トマトです。台所の洗い水をやっているので、その中にトマトの種が入っていたのでしょう。

もちろん、2つともおいしくいただきました。それにしても、植物の生命力にはいつもながら驚かされてしまいます。

ついに収穫の巻(1999/08/10)

先月から大騒ぎしていました、例のとうもろこしです。遂にお母さんからの許しが出て、収穫となりました。昔ながらの硬い実をつけたとうもろこしで、まずまずの出来です。

さっそく焼いて試食です。(すみません。あまりにも暑い日だったので、七輪の炭火を起こす元気がなく、ガスで焼いてしまいました。)

スイートコーンに慣れた子供たちも、おいしく食べてくれました。こんな差からも、昔の私たちは歯や顎(あご)を知らず知らずのうちに鍛えられていたのでしょうね。

人によると、こんな昔のとうもろこしが食べたくて、種や苗を探しているけれども、なかなか手に入らないそうです。今となっては貴重な種類かも知れません。あと数10年経てば、元々、とうもろこしが硬いものだなんて、誰も知らなくなるのでしょう。

豊島家の庭の巻(1999/07/20)

雨あがりの豊島家の庭です。上は玄関前に生えている謎の木です。たぶん、鳥の糞に混じっていた種から成長したものと思われますが、誰に聞いても名前が分かりません。もうすぐ2mを超える大きさになりますが、特に花が咲くわけでもなく、ましてや、実が成るわけもなく、あまりかわいげがありません。

しかし、ここまで育つと切るのもかわいそうになり(枝だけは嫁さんが剪定しています)、豊島家のシンボルとして置いておこうと考えています。しかし、せめて名前ぐらい知りたいなあ。

下は麻里さんが学校からもらってきた、とうもろこしです。これも、畑の土が良かったのか、2.5mはありますが、葉っぱだけは大きく育って、肝心の実がまだ見えません。更に、何の種類か不明のため、もしかしたら、昔ながらの硬いとうもろこしではないかとみんなで話しています。もしそうだとしたら、七輪の炭火で醤油をかけながらこんがりと・・・・期待しています。

その他、家の畑の隅には、これも正体不明の柑橘系の木(柚子?)や山椒、ひまわり、あさがお、ポピー、しそなど、植えたわけでもない植物が勝手に自生しているといった雰囲気です。これは早い話が、庭や畑の手入れをまったくしてないというだけの事でした。

豊島家の庭の巻2-とうもろこし編ー(1999/07/20)

とうもろこしのその後の話です。見事な実がなりました。思わず一本(嫁さんの止めるのも聞かず)折って中をみたところ、まだ実がそろわず、色も白くてとても食べられる雰囲気ではなく、がっかりです。(それでも娘たちは茹でて食べていましたが・・)

数日後、実家のじいさんが松山から家に来たとき、まだ一ヶ月早いと言われてしまいました。また、このとうもろこしの背が高いのは、昔からの種類だからそうです。今の種類は背を抑え一本の茎から何本もできるように改良されているそうです。確かに大きくなるだけで、一本しか実のできない我が家のとうもろこしは、生産性が悪いですね。しかし、早く食べてみたいものです。

![]()

このページの最初に戻る